ブランドの語源には、いろいろな説があるようだが、もともと古代ケルト語のbrandor(焼印をつけるの意)に由来し、英語のburnedから派生したとも言われている。要は、牛につける焼き印をイメージしてもらうといいだろう。牛はもともと放牧していたわけで、今みたいにGPSがあるわけではなく、勝手に草地を歩き回っていた。そうすると、自分が飼育している牛と他人の牛を識別するものが必要で、そのための印=記号がブランドの語源となっている。

※図:ブランドの語源

アメリカのマーケティング協会でも、「ブランドとは、個別の売り手の財やサービスを識別させ、競合他社のものと区別するための名称、言葉、記号、シンボル、デザイン、およびその組み合わせ」としている。すなわち、ブランドの原点は識別の印であるということである。一方、消費者側から言うと、ブランドは購買時に商品を選ぶ手間を省いてくれるという効果がある。例えばスーパーに行って、何を買えばいいか迷っているときに、知っているブランドがあると瞬時に選択ができる。これが経済学的にもメリットだと言われている。

ただ、ブランドの機能はそれだけではない。ブランドという印の下に、実際の製品やサービスを通じて、いい品質、安定した品質を提供し続けていると、一つの信頼のあかしになっていく。お客さんにとっては、多くの人が認めたブランドであれば間違いがないということで、購買リスク、選択リスクの軽減につながる。特に日本の場合、大手の企業名の多くが、この信頼のあかしとなっている。その会社の名刺を持って行けば、まずは会ってくれるという状態だ。

さらに、ブランドと消費者の関係が深まっていくと、ブランド自体が愛着や自己表現の対象になる。「どういうブランドが好きですか」、「どういうブランドをお持ちですか」と聞くことで、その人の人格とかスタイルが見えてくる。そういう意味では、ブランドとは単に消費という経済的な側面を超えた、社会的、文化的役割も担っているのである。

このように、同じブランドといっても、顧客との関係の深さには様々なレベルがある。嗜好品や最寄品で、コーポレートブランドか商品ブランドかによって、目指すべきレベルは異なるとも言える。単に、商標をとったからといって、即ブランドと言えるわけではない。実際の企業活動や様々なコミュニケーション活動を通じて、顧客との関係を深めていく必要がある。また、そのレベルに応じて、上手にブランドをマネージしていかなければならない。

いずれにしても、ブランドとは、売り手である企業と顧客との関係で出来上がっていくものである。そして、企業と顧客との間で、深い精神的な絆を形成できたものが強いブランドと言える。そのためには、顧客の期待に対して、約束した価値を、実行し、果たしていく必要がある。これが、「ブランドとは約束である」と言われるゆえんだ。

顧客満足(CS)という言葉をよく聞くと思うが、これは、顧客が抱く期待と実際の成果とのギャップで生まれる。例えば、見ず知らずの土地で、古くさい店の作りのそば屋にたまたま入ったとする。全然期待してなかったものの、出てきたそばがやたらうまく、店の居心地もそこそこよかったという体験をしたときに、満足度が上がる。「食べログ」に5点つけちゃおうと思うかもしれない。これが顧客満足が高い状態だ。

この単に、個々の顧客満足が高い状態とブランドの違いは、そこに公言した約束があるかないかという点だ。提供する価値を明らかにした上で、実際の企業行動によって顧客の期待を超えていく活動がブランディングである。逆に言うと、下手に公言をして実際の商品やサービスがまずかったら不満になるわけで、ある面でリスクを負うことにもなる。しかし、それを覚悟の上で、世の中に、我々はこういうブランドであると明言する。さらに、現在の実力よりも少し背伸びした約束を表明すると、外堀を埋められた現場は、顧客との約束を果たすために、実際の商品、サービスを更に高めていくことになる。まさに、成長の土台としてブランドを捉えるという意味合いがここで生まれて来るのである。

以前、「ぶれない経営」という著書の執筆にあたり、独自の輝きを放つ日本のブランドを育てた経営者に、インタビューを行った(注1)。例えば吉田カバンの社長である吉田輝幸さん。「PORTER」のかばんをお持ちの方もいらっしゃるかと思う。吉田さんのところのかばんは一個一個職人が作っており、顧客も愛着があるので、修繕の依頼が多いと言う。「本来、商品を買っていただく時や修繕品をお届けする時は、消費者と直接向き合ってお渡ししたい。しかし、実際は全てのお客さんと私が直接向き合うわけにはいかないので、このブランドが消費者と向き合う替わりをしてくれている。」そういう意味で「ブランドというのは、消費者と私たち作り手の本当の意味での絆である」という言葉が印象的だった。

また、「BEAMS」の社長である設楽洋さんにもインタビューを行った。彼の話で印象に残ったのは、「お客さんの予想を裏切りたい、そして期待に応えたい」という言葉だ。単純に期待どおりの品ぞろえやサービスを提供するのではなくて、期待を少し超えたり、あるいは「こう来たか」といった驚きをもたらすことが、結果として高い満足につながるということなのだろう。

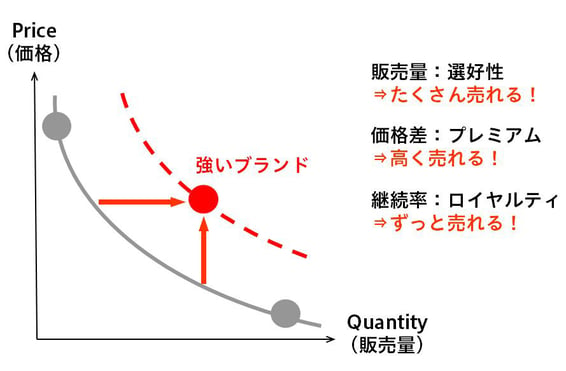

認知から信頼、さらには愛着へと、顧客とブランドとの関係には深さの段階がある。そして、顧客の期待に対する送り手の約束と実行がもたらす深い絆が強いブランドをつくっていくのである。それでは、強いブランドは、送り手である企業に対して、何を、どういうメリットをもたらすのであろうか。

※図: 強いブランドがもたらすもの

どのメーカーのブランドも、同じような価格帯のカテゴリーがある。たとえば、ビール、発泡酒、第3のビール等、それぞれのカテゴリーの中では、どのメーカーも、スーパーの店頭の価格はほぼ同じだ。こういうものではブランドに対するマインドシェア=選好性を高めることが販売増につながる。次に、車のような商材の場合、セールスマンとのやりとりの中で、値引きが行われることが多い。逆にブランドが強ければ、値引きをしなくても顧客は買ってくれる。場合によっては高い価格プレミアムが可能となる。更に、どのような商品やサービスでも、ブランド力を高めることで、いちいち、ポイントなどをつけなくても、リピート率が高まり、継続購買をしてくれる。言いかえれば、新規顧客を獲得するための販売コストが最小ですむのである。

「関あじ、関さば」というブランドをご存知だろうか。大分の佐賀関漁協が産するブランド化に成功した水産品の先駆けだ。大分と愛媛の間の豊予海峡は潮の流れが速く、その間を回遊するあじやさばは、以前から、身が締まってその味の良さには定評があった。しかし、さばは大衆魚であり、以前は、それほど価値は評価されていなかった。しかしブランド化に成功することで、「関さば」に至っては、かつての十倍以上の浜値となっている。

大分と愛媛の間に回遊する魚を、大分側がいち早くブランド化できたのは何故だろうか。これは、単に商標を取ったというだけではない。東京で「刺身で食べられるさば」というキャンペーンに成功したことも大きいが、商品づくりや品質管理の工夫も大きかった。網で取らずに「一本釣り」にこだわり、魚にストレスを感じさせないように見た目だけの「面買い」により値決めを行い、「活き締め」という品質管理を徹底して行った。流通も従来の間接流通から直接流通にトライしたり、専用運搬車を作ったりと、多様な努力によって、十倍以上の価値を生んだのだ(注2)。この事例でも明らかなように、よい素材であっても、ブランド化するという意思を持つかどうかによって、企業や組織にもたらす価値は大きく異なってくる。

強いブランドが企業にもたらす経済的効果は、前述したように、選好性、価格プレミアム、継続率など、いくつかの側面がある。そして、企業経営上、ブランドを強くするメリットをどのように考え、どこを目標にしてブランドを強化していくのかが重要なのである。

注1: 「ぶれない経営」 首藤明敏 ダイヤモンド社 2009

注2: 「ブランド力」 清丸恵三郎 PHP研究所 2004