いかなる企業にも節目がある。創業何周年といった記念日的なものから、外部環境の急変によって訪れるもの、事業の形態変化とともに訪れるものなど様々だ。こうした節目の時期を迎えた企業は、改めて自身の存在意義を問い直すことを余儀なくされる。自社は結局のところ誰のために存在するのか。その誰かは自社に何を期待しているのか、どのようにしてその期待に応えることができるのか。それは本当に自社にしかできないことなのか。言わば、企業にとっての壮大な「自分探し」のようなものかもしれない。

目次:

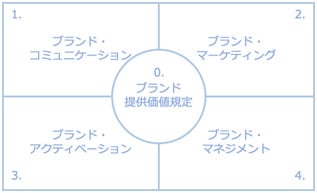

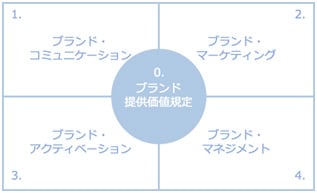

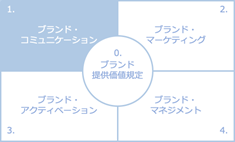

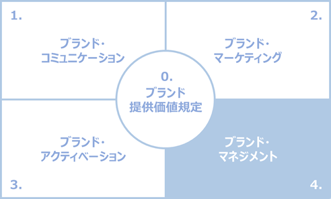

0.ブランド提供価値規定:顧客の期待に対しブランドが提供する価値を決める

1. ブランドを社内外に発信する(ブランド・コミュニケーション)

2. ブランドという切り口からマーケティングを捉えなおす(ブランド・マーケティング)

3. ブランド提供価値を起点にユーザー体験を設計し、施策を打つ(ブランド・アクティベーション)

4. ブランド提供価値を起点に自社(事業)ブランドをマネジメントする(ブランド・マネジメント)

ブランディングとは、まさにこうした問いに対する答えを導き出し、顧客をはじめとするあらゆるステークホルダーに発信し、さらには共に拡大させていくプロセスそのものである。ロゴマークを作ったり、商標を取ったり、広告やキャンペーンを実施したり…。これらはブランディングを行う手段の一部ではあるものの、決して目的そのものではない。節目を迎えた企業が、守るべき核を失うことなく、新しい自分へと変革していくための方法論が、ブランディングなのである。

本稿は「ブランディングとは何をすることなのか」を4つのブランディング領域に分けて整理し、実際の事例と合わせて紹介することで理解を深めて頂く構成となっている。各企業の置かれている状況によって取り組むべきブランディング領域は異なるため、読者の皆様は自身の企業が抱える経営課題にどの領域の活動が効果的であるかについて思いを巡らせながら読み進めて頂きたいと思う。

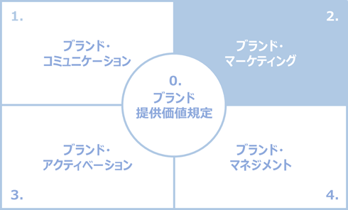

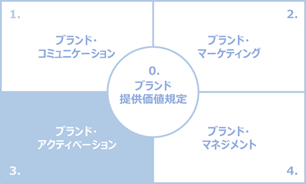

各ブランディング領域の全体像

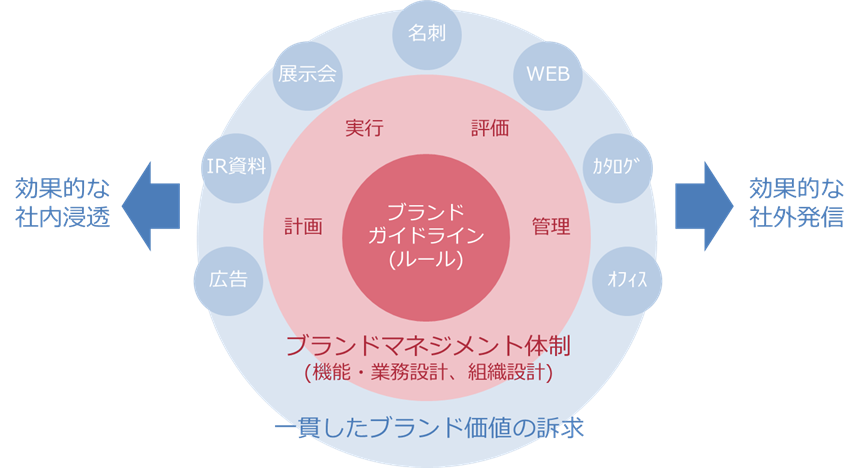

各ブランディング領域をそれぞれ解説する前に、まずは以下の全体像をご覧頂きたい。

まず中心には、いかなるブランディング領域に取り組む場合でも共通して必要な0.ブランド提供価値(顧客の期待に対してブランドが提供する価値)の規定がある。ブランド提供価値は、後続のあらゆるブランディング活動の指針であり、中核となるため、必ず最初に規定することが求められる。

続いて、円の周辺には以下4つのブランディング領域が記載されている。これらのブランディング領域には上位概念や下位概念がなく、取り組むべき順番にも決まりはない。

1.ブランド・コミュニケーション … ブランド提供価値を社内外に発信する

2.ブランド・マーケティング … ブランド提供価値を起点にマーケティング活動を設計する

3.ブランド・アクティベーション … ブランド提供価値を起点にユーザー体験を設計し、施策を打つ

4.ブランド・マネジメント … ブランド提供価値を起点に自社(事業)ブランドをマネジメントする

それでは各ブランディング領域について、ひとつずつ解説していきたい。

0.ブランド提供価値規定:顧客の期待に対しブランドが提供する価値を決める

我々は知っているブランド名やロゴマークを見ると、無意識に頭の中に様々なイメージを思い浮かべる。例えばナイキのスウィッシュマークからはアクティブでエネルギッシュなイメージを、アップルのリンゴマークからは最先端でスタイリッシュなイメージを思い浮かべるかもしれない。こうしたイメージに基づき、顧客はそのブランドを利用すればこのような効用が得られるだろうと期待して財布の紐を緩める。対して、ブランドはその期待に応えるべく、一貫した価値を提供し続ける。そうすることでさらに顧客のブランドに対する信頼や愛着が高まり、継続購買につながる。ブランド提供価値規定とは、こうした顧客の期待とブランドによる価値提供の構造を視覚化し、戦略的に設計することを意味している。

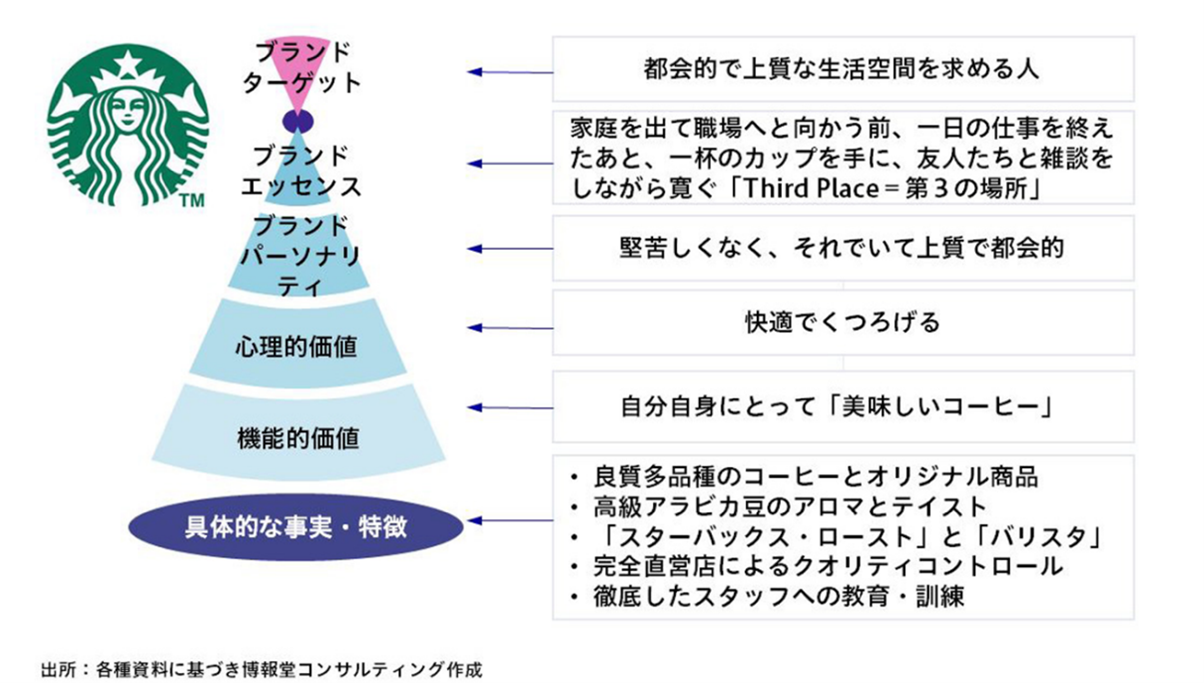

ブランド提供価値がどのようなものなのかをご理解頂くため、スターバックスの事例を用いて説明する。スターバックスの創業物語として有名なのは、CEOのハワード・シュルツ氏がイタリアのバールを訪れた際にアメリカにはなかったカフェ文化に感銘を受けてカフェ事業を開始したというものだ。しかしブランディングという観点から見ると、スターバックスの成功要因はその独特なブランド提供価値にある。シュルツ氏はイタリアのバールをそのまま模倣するのではなく、全く新しいブランド提供価値をそこに付加した。それこそが、家庭と職場につぐ「第三の場所=Third Place」という新しい居場所の提供だったのである。

スターバックスのブランド提供価値をフレームワークで表すと以下のようになる(※1)。

このフレームワークは、ブランドの扇と呼ばれ、ブランドが約束する価値を規定する際に用いられる。上に向かって広がるピンク色の扇はブランドが価値を提供する相手であるブランドターゲットを表し、ブランドの思想や世界観に最も共感する層がどのような価値観を持った人々であるのかを示している。下に向かって広がるブルーの扇はブランド提供価値を表し、顧客に提供する価値の具体的な内容を示している。すなわち、このフレームワークを用いて規定されることは、そのブランドが「誰に(ピンク)」「何を(ブルー)」提供するブランドであるのか、ということである。

ブランドターゲット(誰に)

まず特筆したいことは、「ターゲット」という言葉遣いである。

ブランディングの作業で言及されるブランドターゲットはマーケティングターゲットとは異なる。マーケティングターゲットは、ブランドが提供する商品やサービスを実際に購買する層のことである。先ほどのスターバックスの事例に立ち返ると、スターバックスを訪れる顧客層は老若男女様々である。小さな子供向けのキッズビバレッジというメニューも展開されていれば、メキシコではスタッフが全員高齢者というスターバックスも誕生している。より多くの顧客に利用してもらいたいと願うのはビジネスをする以上は当然の願いだと言えるだろう。

一方で、スターバックスのブランドターゲットは「都会的で上質な生活空間を求める人」である。彼らはスターバックスの掲げるブランド提供価値である「第三の場所=Third Place」に最も深く共感する人々であり、実際に購買を行うマーケティングターゲットが憧れを頂く層である。ハリウッド映画でよくスターバックスを片手に仕事の電話をしながら忙しそうにタクシーに乗り込むビジネスパーソンのシーンがあるが、このような都会的な人物像に憧れてスターバックスを訪れる人は少なくない。ブランドターゲットは実在する必要はなく、ブランドを体現する人物のイメージ像として社内外に共有され、今後のブランディング活動全体の指針となるために規定される。

上記のような目的から、ブランドターゲットを規定する際には、出来る限り人物の背景となる価値観を描出することが重要となる。好きな音楽のジャンルや休日の過ごし方、暮らしにおけるモットーなど、その人の価値観を表す言葉を紡ぎ出す。

ブランドターゲットを規定するのは、ある一過性のキャンペーンやセールスに刺さる相手を見つけ出す作業とは異なる。時間や場所、商材が変われども、そのブランドに呼応する価値観を抱き続ける誰かを探すことが肝要である。

ブランド提供価値(何を)

顧客がそのブランドの商品やサービスを購入・利用することによって得られる価値は大きく分けて2種類ある。

1つ目は、商品・サービスが提供する物理・機能面の効用を意味する機能的価値だ。例えば車であれば「燃費のよさ(燃費性能)」、家電であれば「壊れにくさ(耐久年数)」、スーパーであれば「品揃えの良さ(商品種類数)」など、目に見えて証明できる価値を指す。先ほどのスターバックスの例であれば、機能的価値は「自分自身にとっての『美味しいコーヒー』」である。甘味・苦味などのコーヒーの味は一定の客観性を持って証明できるが、「自分自身にとって」という言葉の中に、美味しさは一人一人感じ方が異なるというブランドの思想が含まれている。その思想はスターバックスの「自分だけのコーヒーをカスタマイズできる(カスタマイズ性の高さ)」という機能的価値として具現化され、スターバックスの競争優位につながっている。

2つ目は、商品・サービスが提供する感覚・気分的な効用を意味する情緒的価値である。スターバックスのコーヒーを購入する理由は、コーヒーの美味しさだけではない。スターバックスが提供する「快適でくつろげる」空間もまた顧客が繰り返し足を運ぶ大きな要因となっている。同じく、車を購入する理由は機能性だけではなく、その車を運転している時に感じる高揚感も重要な要素であることは否定できない。化粧品もまた、気分を高めてくれる小さな紙袋や美しいパッケージ、店舗で購入する際の特別なサービスが価値の一部となっている。情緒価値は目に見えず指標しづらいが、機能的価値と同等かそれ以上にブランドに対する愛着に大きく影響している。

この2種類の提供価値を支えているものが、商品・サービスが持つ具体的な事実・特徴である。規定される提供価値はすべて何らかの事実・特徴に裏付けられている必要がある。ここに記載される事実・特徴は、競合には真似できないブランド独自の強みであること、また機能的価値・情緒的価値の実現に直結するものであることが望ましい。

ブランド・パーソナリティとは、ブランドが醸し出す雰囲気や世界観のことであり、「Aというブランドは〇〇な雰囲気がある」といったフレーズで表現されるものである。ブランド・パーソナリティは直接的な言葉で伝えるものではなく、顧客がブランドと接触した体験の中から自然と感じ取ってもらうものである。そのためには、各顧客接点におけるデザイン要素に統一感を持たせることが重要である。例えば、そのブランドの広告を見た時の印象と、実際に店舗に足を運んだ際に受ける印象は同じものでなければならない。一貫したブランド・パーソナリティは、顧客の潜在意識の中にそのブランドらしさを印象付ける上で大きな役割を果たすのである。

最後に規定されるブランドエッセンスは、これまでに挙げてきた各提供価値要素の全てを凝縮した、いわばブランドの約束そのものを一言で表現するものだ。スターバックスの例では、ここで初めて「第三の場所=Third Place」という言葉が出現する。ここで規定される言葉は今後すべてのブランディング活動の憲法として君臨するものであり、一貫したブランド戦略を実現する要となるものである。

ブランド提供価値規定は、まさにブランドにとっての「自分探し」のようなプロセスである。このブランドは誰のために何ができるのだろうかと模索する過程そのものが、ブランドの核を明確化し新しい姿へと生まれ変わる第一歩を踏み出すエネルギーとなる。皆様の企業で実際にブランド提供価値規定を進めるにあたり、注意すべき点をいくつか箇条書きでまとめたので、合わせてご参照頂きたい。

1) 社内を巻き込むことで「合意形成」を図る

ブランド提供価値はブランドを支える全社員が腹落ちできるものであることが重要である。一部のメンバーだけで規定したものを後から社員に伝達したとしても、本当にそうなのか?他に何かないのか?と疑問を持ったままでは、なかなか社員にとって自分ごと化しづらくなってしまう。弊社で実施しているプロジェクトでは、多くの場合社内のキーパーソンへのインタビューに加え、社員向け定量調査、ワークショップなどを実施することにより、社内を巻き込みながらブランド提供価値を規定することが多い。社内の声を網羅的に取り入れる合意形成型で進めることで、ブランド提供価値が机上の空論に陥らず、全社員の拠り所として定着させることができるのである。

2) 「事実・特徴」と「価値」を混同しないよう注意する

ブランド提供価値規定を行う上でよく混同されやすいのが「事実・特徴」と「価値」である。「事実・特徴」は商品・サービスが持つ強みや属性(自社視点)を指しており、「価値」は顧客が商品・サービスを利用することによって得られるメリット(顧客視点)を指している。植物物語というヘアケア・ボディケアブランドを例に挙げると、事実・特徴は「100%植物由来の原料」であり、それだけでは顧客に対するメリットにはならない。この事実・特徴を価値として表現するならば、「肌に付けたときの安全性(機能的価値)」、「長く使っていける安心感(情緒的価値)」など顧客にとっての意味を表す言葉でなければならない。「価値」を検討する際には、必ず「これは顧客にとってのメリットになっているだろうか?」を問い直しながら進めると良いだろう。

3) 「現在視点」と「未来視点」の両方を加味する

もう一つ、ブランド提供価値規定を行う上で陥りやすい落とし穴が「現在視点」のみで規定を行ってしまうというものである。現在保有している事実・特徴を洗い出し、それらを顧客にとっての価値へと昇華させただけのブランド提供価値では、あくまでもブランドの「今」を可視化しただけになってしまう。(このようにフレームワークの下から上へと検討していくこの進め方を“現在視点からのラダーアップ”と言う。)一方、新しいブランドの姿へと変革をしていくためには、ブランドターゲットがどのような人々で何を期待しているのかを明らかにした上で、その人々にどのような価値を提供していくべきなのかを検討し、そのためには「将来どのような事実・特徴が必要になるだろうか(M&AやR&Dによって開発可能な未来の事実特徴)」を明確化する必要がある。(このようにフレームワークの上から下へと検討していく進め方を“未来視点からのラダーダウン”と言う。)ブランド提供価値を規定する際には、「現在視点」だけでなく「未来視点」を加味して進める必要があるだろう。

1. ブランドを社内外に発信する(ブランド・コミュニケーション)

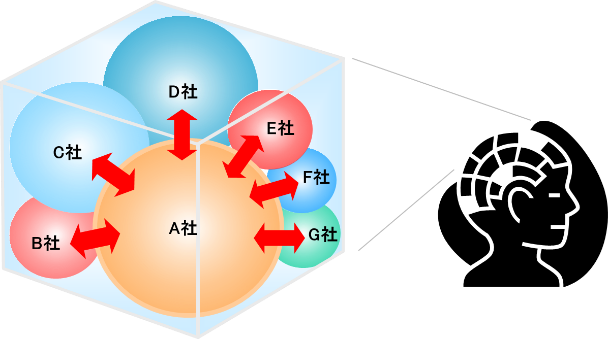

例えばスマートフォンを買い替えようと思った時、どのようなブランドが頭に浮かぶだろうか。すぐに思い付くブランドもあれば、インターネットで検索してはじめて「そういえばこのようなブランドもあったな」と思い出すものもあるかもしれない。あるいは、名前を見てもどのようなブランドなのか全くイメージが浮かばないものあるだろう。日用品であっても同じである。スーパーマーケットで醤油やマヨネーズを買い足そうと思った時、「醤油と言えばこれ」「マヨネーズと言えばこれ」といつも決まった商品に手が伸びるということはないだろうか。このように、特定の商品・サービスカテゴリーの中で、各ブランドが顧客の頭の中で占めている割合のことをブランドのマインド・シェアと言う。

ブランド・コミュニケーションの目的は、まさにこのマインド・シェアにおいて競合他社との奪い合いを行うことである。

まずは顧客が特定の商品・サービスを購入したいと思った際に、自社ブランドがしっかりと思い浮かぶようにすることで、選択肢の一つとして潜り込む必要がある(ブランド認知の向上=円の大きさ)。

また何とか選択肢に挙がることができたとしても、他社に比べてどこが優れているのかが顧客の中ではっきりしなければ、結局は競争に敗れ、顧客に選ばれなくなってしまう。そのため、競合他社に対する自社ブランドの優位性についても、合わせて連想してもらわなければならない(ブランド優位性の理解=赤い矢印)。

それではいかにしてブランド・コミュニケーションを通じて自社ブランドのマインド・シェアを高めていくことができるのか、検討すべき項目と考慮すべき視点について、いくつかご紹介していきたい。

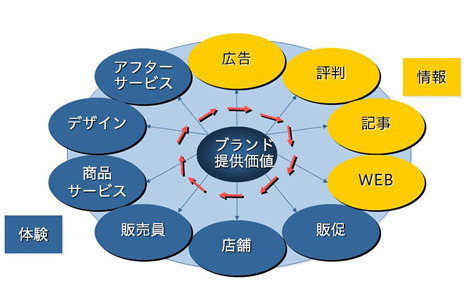

全ての顧客接点で一貫した活動を行う

我々は広告を数回見たり聞いたりしたくらいでは、そのブランドを記憶したり、ましてやそのブランドの提供価値を理解することなどできない。広告を見て印象に残っていた商品について、友人からも利用して良かったという話を聞き、インターネットで検索して実際に店舗に足を運んでみたところ、店舗の雰囲気が良く販売員も親切に説明してくれたので購入してみることにした…と言った一連のプロセスを経て、ようやくそのブランドが脳内にインプリンティングされる。このように、実際には広告だけを見て購入に至るということは稀で、ほとんどの場合は複数の顧客接点(顧客がブランドと接触する場)を経由してから購入することが多い。そのため、ブランド・コミュニケーション戦略を検討する際には、顧客がブランドと出会ってから購入に至るまでに接触しうる全ての顧客接点を洗い出し、それぞれの特性を活かしてどのような情報や体験を提供するのか、その全体像を設計することが重要である。

また各顧客接点で提供される情報や体験には一貫性のあるストーリーがなければならない。例えばロクシタンという化粧品ブランドの場合、「温暖で自然豊かな南仏プロヴァンスのライフスタイルを提案すること」がブランド提供価値の中心に据えているため、広告・WEB・商品デザイン・店舗空間など全ての顧客接点において、南仏プロヴァンスの壮大な大地や降り注ぐ太陽、そして各化粧品シリーズに含まれる南仏の自然素材が感じられるようデザインされている。また一部の店舗では、優良顧客向けにロクシタンの化粧品を使った無料エステを提供するなど、購入後のアフターサービスにおいてもロクシタンの世界観を堪能できる仕組みを作り上げている(※2)。

このように複数の顧客接点において一貫したブランドの提供価値に触れ続けることによって、少しずつ顧客の脳内におけるブランドのマインド・シェアを高め、長期的に強固なブランドイメージを確立させていくことができるのである。

社員にもブランドを深く理解してもらう

時間とお金をかけて美しいロゴマークや的確なブランドスローガンを作成したものの、ふたを開けてみると社員は誰もその意味を十分に理解しておらず、営業もそれをうまく取引先に説明することができない…という事態がしばしば発生する。これではいかに顧客接点を通して一貫したブランド・コミュニケーションを実施しようとしても、必ずどこかでつじつまが合わなくなってしまう。日々の業務の中でブランドに命を吹き込んでいくのは社員であり、ブランドが提供する価値を最も深く理解し、ブランドが目指している未来に共感していなければならないのは、実は社員である。そのため、ブランド・コミュニケーションは顧客に対してだけでなく、社員に対しても同等かそれ以上のエネルギーを以って実施されなければならない。こうしたブランド提供価値を社内に浸透させていくための一連の活動をインターナルブランディングと言う。

インターナルブランディングには数多くの手法があり、うまく効果を発揮できれば社員の意識や行動を根本から変える力があることから、近年は社内風土を変革するためのツールとして活用されることも多い。社員がブランドに深く共感するということは、自らの意思でブランドが目指す未来に向けて動きだせるということである。グローバル化やM&Aによって組織が大きく複雑になり、社員の帰属意識や当事者意識が希薄化する中、共通の志を持ちながらもひとりひとりが個性豊かに活動する力を与えていくことこそが、インターナルブランディングの目的である。

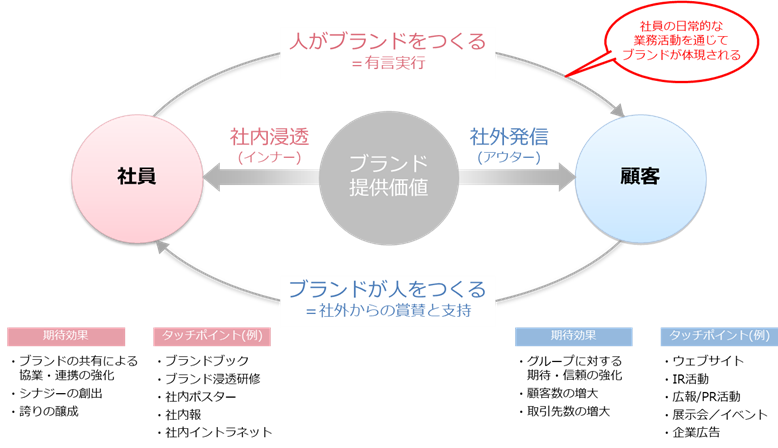

また「社外発信(アウター)」と「社内浸透(インナー)」の関係性についても触れておきたい。

ブランド・コミュニケーション戦略を設計する際、アウター向けコミュニケーションは広報部が、インナー向けコミュニケーションは人事部が担当するなど、推進主体が異なるケースを目にすることも多い。しかし、それでは互いがどのような活動をしているのかを知らぬままバラバラに進んでいくことになってしまう。しかし実際には、「社外発信(アウター)」と「社内浸透(インナー)」は表裏一体の関係にある。社員のブランド理解が深まれば顧客が受け取るブランド・メッセージにも説得力が増し、顧客のブランドに対する評価が上がれば社員もよりブランドに対して誇りを感じるようになる。このように、社員と顧客のブランド理解が互いに影響を及ぼし合う現象のことをブランドのミラー効果と言う。このミラー効果を最大限に生かすためには、ブランド・コミュニケーション戦略は社内外をバラバラに検討するのではなく、常に両方を俯瞰しながら全体像の中で設計していくことが望ましい。

ブランド・コミュニケーション施策

ここまでブランド・コミュニケーションの考え方について解説してきたが、具体的な施策にはどのようなものがあるのかについても触れておこう。ここでご紹介する施策はあくまでも一例であり、実際には無限の可能性がある。以下の施策例を参考にしつつ、クリエイティビティを存分に発揮して頂きたい。また前段の繰り返しにはなるが、これらの施策はそれぞれ独立したものとして行うのではなく、一貫した戦略ストーリーのもと、互いに連動し合う形で設計されることが望ましい。

アウター向け施策(顧客、取引先、株主、求職者など)

1)ブランド広告

1)ブランド広告

特定の商品やサービスの販促を目的とせず、ブランドの世界観や提供価値に関する理解を深めてもらうための広告。企業広告が該当することも多く、再規定したブランドを初めてお披露目する際に大々的に展開し、その後は定期的に一定の投下を図り認知・理解を維持することが望まれる。

2)広報/PR/IR活動

2)広報/PR/IR活動

新たな投資や提携、新商品の発表や諸制度の改革など、伝達したいブランド提供価値にふさわしいニュースを、戦略的にスケジュールを練って発表する。特にブランド広告と連動して関連ニュースが発表されると、発信しているブランド・メッセージの信ぴょう性が増し、浸透しやすくなる。

3)ブランドサイト

3)ブランドサイト

ブランド広告やPR活動を通じて興味を集めた後、より詳細な情報を取得できる場としてブランドのウェブサイトを立ち上げておくことが望ましい。ブランド広告やPR活動と比べ、ブランド提供価値が何であるのかをより直接的・体系的に表現できると共に、広告とPR活動の連携を強化する働きもある。

4)展示会/イベント

4)展示会/イベント

特にBtoB企業にとって、展示会やイベントは法人顧客に対しブランドを理解してもらう絶好の機会である。またBtoCの場合でも、顧客向けイベントの開催を通じてブランドの世界観や提供価値を肌で感じられる機会を設けることで、理解や愛着を深めてもらうことができる。

5)旗艦店

5)旗艦店

ブランドの世界観や提供価値を表現した象徴的な店舗を設置することで、より多くの人に体験を通じてブランドを知ってもらう場を提供する。店内では、通常の商品・サービス提供に加え、ブランドをより理解してもらうための展示や仕掛けが導入されることが多い。

インナー向けコミュニケーション施策(社員、グループ企業など)

1)トップキャラバン

1)トップキャラバン

ブランディングを行う背景と重要性、またブランド提供価値に込められた意味について、社長を含むトップマネジメント層が各地に出向いて社員に直接説明をする活動。特に新ブランド立ち上げ初期に実施されることが多く、新ブランドに対する会社の本気度と、社員参加の重要度を感じてもらうことを目的としている。

2)ブランドブック

2)ブランドブック

ブランディングを行う意義、ブランド提供価値の紹介・解説、社長からのメッセージやブランドを体現する代表的な社内事例の紹介などがまとめられた小冊子。トップキャラバン同様、新ブランド立ち上げと同時に配布され、その後も日々の事業活動の拠り所として社員ひとりひとりに保管してもらう。

3)社内ポスター

3)社内ポスター

ブランド提供価値が視覚的に分かりやすく表現されているデザイン性の高いポスター。ブランド立ち上げ時期には社員の興味を引くことができると同時に、日常的にオフィス内で目につくところに掲示することで自然な形で内容の記憶・理解を促すことができる。

4)ブランド研修

4)ブランド研修

新ブランド立ち上げ時期には全社的なブランド研修を行い、その後は新人研修や中堅社員研修の中にブランドに関するコンテンツを取り入れることで定期的にブランドについて考える機会を設ける。研修では一方的な情報提供でなく、社員との対話を通じてブランドの自分ごと化を促進することが重要となる。

5)表彰・コンテスト

5)表彰・コンテスト

より社員の参画意識を高めるための施策として、ブランド提供価値を体現した事業活動を実現した社員の表彰や、ブランドに体現した新規アイディアを募集するコンテストを実施する企業も多い。賞賛を通じて、社員に求められている行動を明確化することで、具体的なアクションを促す効果が期待される。

ブランド・コミュニケーションは、顧客の頭の中で自社ブランドが確固たるポジションを築き、数ある競合商品の中で選ばれ続けるブランドであるために長い時間をかけて実施していく活動である。それは広告やPR活動に留まらず、あらゆる顧客接点を通じて伝えられるブランドからのメッセージであり、全社が一丸となってそのメッセージの発信に努めなければならない。こうした活動を通じて得られるものは、顧客の「期待」である。このブランドを選べばいいことがあるのではないか。そう期待して商品を手に取り、サービスを試してみようと思ってもらえる。しかしブランドを築く活動はここで終わりではない。この期待に応えていかなければならない。ブランド・コミュニケーションを通じて顧客に約束した価値をしっかりと提供し、顧客の期待に応え続けるためには何が求められるのか?

2. ブランドという切り口からマーケティングを捉えなおす(ブランド・マーケティング)

“マーケティングの理想は、販売を不要にすることである。

マーケティングが目指すものは、顧客を理解し、製品とサービスを顧客に合わせ、おのずから売れるようにすることである。“

――P.F.ドラッカー/マネジメント[エッセンシャル版]

企業が行うマーケティング活動の多くは、顧客ニーズを正しく理解することから始まる。顧客はどのような商品やサービスを求めているのか、何を重視して選択しているのか、その情報はどこから得ているのか、どこで買い物をしているのか、どのような価格帯であれば買ってもいいと思えるのか。ありとあらゆる側面から顧客ニーズを徹底的に解剖し、それらのニーズに的確に応えていくことがマーケティングの肝であると考えられてきた。

しかしデジタル・テクノロジーの進展に伴い、マーケティングは全く新しいステージに足を踏み入れる。より多くの人がインターネットで情報収集や購買活動を行うようになったことで、これまで調査を通じて間接的にしか知ることのできなかった顧客の購買意識や購買行動がリアルタイムで追跡できるようになり、TVCMに代表される不特定多数向けの情報提供だけでなく、ひとりひとりの購買傾向に合わせて個別化された情報提供が可能となった。最も買ってくれそうな顧客に対し、その商品が欲しいと思ったタイミングに合わせて、最も響きそうなアプローチで情報を届けることができる。まさにドラッカーが理想として掲げた“販売を不要とするマーケティング”が実現できる環境が整ったかのように思われた。

デジタル時代におけるマーケティングの落とし穴

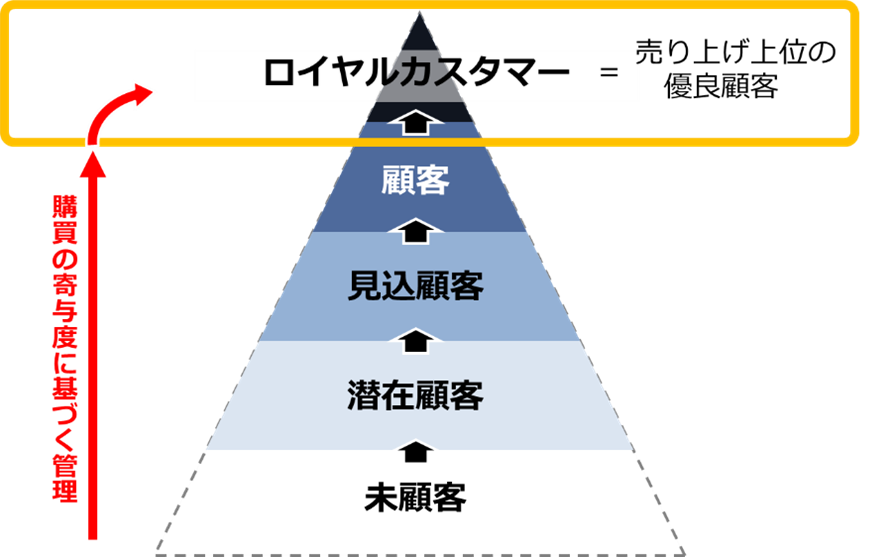

デジタル・マーケティングを実施している企業の多くは、顧客の購買レベルに合わせたアプローチを行うことによって、顧客をどんどんと次の購買レベルへと推し進め、最終的には売上への貢献度が最も高いロイヤルカスタマーを出来る限り多く囲い込むことを主目的としている。これは新規顧客を獲得するコストよりも、既存顧客を維持するコストの方が低いことと、結局はわずか20%のロイヤルカスタマーが将来利益の80%を生み出すことが分かっているからである。

従来からの顧客アプローチ発想

未顧客・潜在顧客については、消費者調査やWEBの視聴行動データなどの第三者データで把握する。中でも自社の商品やサービスに関心を持っていそうな人に対してWEB広告を表示することで、自社サイトに来てもらえるように誘導する。一度でも自社サイトを訪れてくれた顧客は見込顧客となる。アクセスログを分析することで具体的にどの商品やサービスに関心を持っているのか把握できるので、その商品やサービスに関するキャンペーン情報を広告やDMで配信することで購買を促す。購買に至った場合、その人は顧客となる。顧客に対しては、これまでの閲覧履歴や購買履歴に基づいてリコメンドをすることで、アップセル(=同カテゴリの上位モデルの販売)やクロスセル(=他カテゴリの販売)を狙い、ロイヤルカスタマーへの昇格を目指す。

このように顧客化段階を推し進めていくマーケティング手法そのものは決して新しい取り組みではない。しかしデジタルの出現によって、膨大な顧客データ分析が可能になったこと、またデータ取得から情報発信までのプロセス全体がシステム化され、効率化され、自動化されたことは、これまでのマーケティングの在り方に大きな変革をもたらした。この新しい特殊能力をいち早く手にいれるべく、デジタル・マーケティングに対する企業投資は拡大の一途を辿っている。

では、同じプロセスを、顧客の視点から見たらどうだろうか。

気まぐれに閲覧した商品サイトのWEB広告にいつまでも追いかけられたという経験をしたことはないだろうか。何年も前に登録したサイトのダイレクトメールで受信ボックスが埋め尽くされ、大切なメールに気づけなかったことはないだろうか。既に買った商品であるにも関わらず、同じものを何度も買うよう勧められ、うんざりしたこともあるかもしれない。もっと買って、また買って、と顧客をWEBの中で追いかけまわす企業の姿は、顧客にとって、まるでストーカー行為のようになってしまってはいないだろうか。

デジタルによるマーケティングの効率化・自動化は、一見するとドラッカーの言う“おのずから売れるようにする”ことに繋がっているように思えるかもしれない。しかし、システム化されたプロセスの先にいるのは生身の人間であり、無機質な“消費者”ではない。企業が顧客に対して行うアプローチの全てが、企業と顧客による対話であり、コミュニケーションであることを忘れてはならない。どうすればもっと買ってもらえるかばかりに気を取られ、顧客の視点を見失ってしまえば、企業は感情のないロボットになってしまう。

もう一度、企業によるマーケティング活動に息を吹き込み、顧客との人間味ある関係を取り戻すために必要な視点こそが、本シリーズの主題である「ブランディング」である。

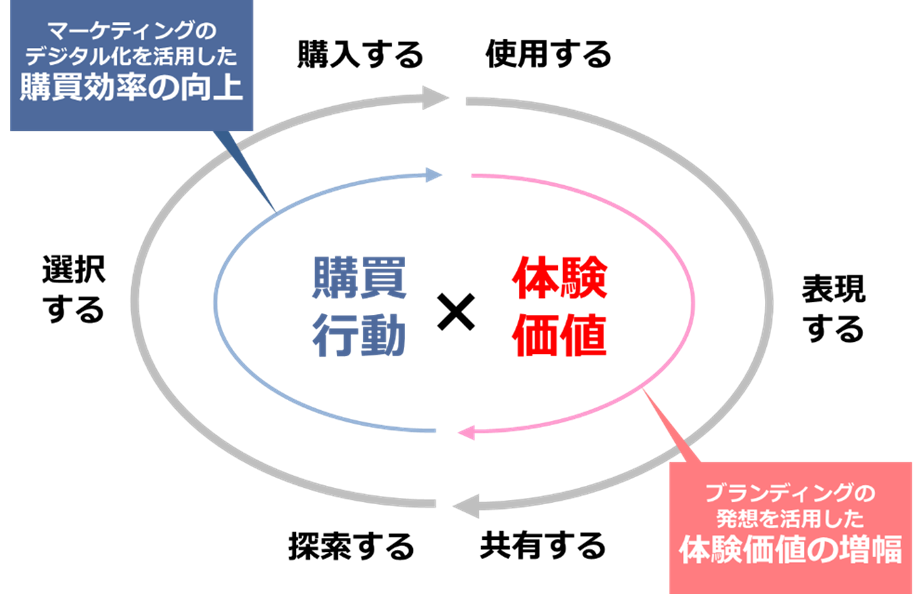

マーケティング×ブランディングによる新たな可能性

マーケティングとは「売れるための仕組みづくり」であると定義されることが多い。その言葉通り、マーケティング戦略の主目的は、顧客が商品やサービスを探索し、選択し、購入するまでのプロセスを効率化することで短期的な売上目標を達成することにあると言えるだろう。そのためデジタルという新しい技術を駆使し、アナリティクスを活用することで、顧客による購買プロセスを促進させようという試みは極めて合理的な企業行動であることが分かる。

一方、ブランディングの主目的は「顧客との関係構築」にある。ブランドの掲げる価値観に対する共感を集め、このような価値観を持つブランドが提案する商品やサービスであれば間違いないという信頼を獲得することである。すなわち、短期的な購買に繋がらない場合でも、長期的に顧客のブランドに対する信頼や愛着を形成する上で意義のある活動であれば企業が投資する価値があると考えるのがブランディングなのである。

短期的な売上目標の達成を目指すマーケティングと長期的な関係構築を目指すブランディングは、目的の違い故に互いにバランスを取ることが難しいと考えられてきた。しかし顧客の目から見ると、購入に至るまでの一連のプロセスも、価値観や世界観を伝えようとするブランドからのアプローチも、全て同じブランドとの接触であることに違いはない。顧客視点に立ち返り、顧客とブランドの関わりをひとつの大きなプロセスとして描くと以下のようになる。

これからの顧客アプローチ

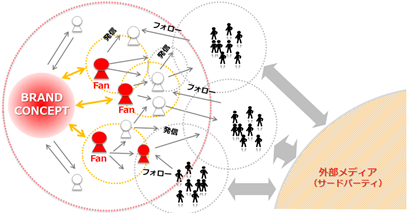

円の左側を担うのが従来のマーケティングが行ってきた顧客の購買行動への働きかけである。顧客の購買プロセスをデジタルによって簡易化し、効率化することで顧客に価値を提供する。一方、円の右側は顧客が商品やサービスを購入したその先を示している。顧客にとっては、ここからが体験価値の始まりである。購入した商品やサービスを実際に使用し、その体験を文章・画像・動画などの形で表現し、さらにはSNSを通じて体験したことを共有する。共有された情報を見た第三者が商品やサービスに興味を持ち、次の購買行動へとつながっていくこともあるだろう。

体験価値の設計は、共通の「テーマ」に基づいて行われなければならない。例えばアップルが掲げているテーマのひとつは「シンプル」である。それは商品機能やデザインだけでなく、店舗デザイン、商品を届けるための梱包、説明書の省略に至るまで、体験の全てが「シンプル」というテーマに基づいて設計されている。そのため顧客は商品だけでなく、体験に対して価値を見出し、価格を支払うのである(※3)。アップルの掲げる「シンプル」というテーマに共感する人が増えると、今度はその人々がお互いに緩やかな連帯感を覚えるようになる。アップルのシンボルマークを有した商品を持っている人同士が出会うと、それだけでお互いが同じ価値観を持っている同類であるかのようなシンパシーを感じるようになるのである。

体験価値の設計に不可欠な「テーマ」は、まさにブランド提供価値と同じものである。そのため、顧客が商品を購入した後の体験価値を増幅させるためには、従来のデジタル・マーケティングにブランディング発想を練り込むことが重要となる。そうすることで、購入を頂点とした無機質な関係から、企業と顧客が互いに共感できるテーマに基づく長期的な関係へと発展させることができる。そして体験価値を増幅させる仕組みもまた、デジタルの力によって大きな進化を迎えようとしている。

体験価値を増幅させる「場」の設計

デジタル技術は、マーケティングデータの収集や商品情報の発信を効率化させるだけでなく、距離・時間・規模などの制約を超え、本来であれば出会うはずのなかった人々をひとつの「場」に集め、リアルタイムで対話することを可能にする力を持っている。これはすなわち、コミュニケーションの矢印が企業→顧客だけでなく、顧客→企業、顧客→顧客、企業→企業など、あらゆる方向に向かうようになったことを意味する。

このデジタル世界における相互コミュニケーションの場を、ブランド体験のプラットフォームと言う。プラットフォームは、企業と顧客、企業同士、または顧客同士の相互作用を促進し、それぞれの便益を拡大・増幅するための“協調の場”である。ブランドが掲げる「テーマ」に共感する人々が互いに緩くつながり合い、共感者がまた新たな共感者を生み出す仕組みが自発的に形成されていく。それは商品やサービスに関する情報提供を主目的としウェブサイトとは異なり、時には一企業の枠組みを越え、ブランド体験を増幅させる新たな生態系を創り出そうとする壮大な試みである。

体験価値を増幅する顧客アプローチ

プラットフォームの出現により、マーケティングにおける永遠の課題のひとつが解決しうることが分かってきている。それは「顧客は自らのニーズを言語化することが苦手である」というものだ。いくらインターネット調査を通じて選択重視点を探ってみても、「価格、性能、利便性・・・」など当たり前の結果しか出てこない。インタビュー調査でどのような商品を求めているかと尋ねても、iPhoneが存在しなかった時代に、iPhoneのようなものが欲しいと答えられた人は居なかったのではないだろうか。顧客は、見たことがないものを欲しいと思えないものである。その為、顧客に答えを求めても、斬新なアイディアが出てくることは稀である。

プラットフォームを活用することでこの課題を乗り越え、成功を収めた企業がある。無印良品だ。ソーシャルメディアが一般化する前の2001年から「モノづくりコミュニティ」を発足。無印良品が提案する商品に対し、無印ユーザーが投票する場として立ち上げられた。その第3弾として登場した商品が、「体にフィットするソファ」である。「すわる生活」をテーマに1人掛けのソファを5つ提案したところ、体を預ける大型のクッションソファに最も票が集まった。さらにこの大型ソファの詳細を詰めるため、ソファのカバー素材、中身の素材など細かな商品仕様に関する提案を重ね、ついに2002年に正式発売。まずはネット通販のみでスタートし、その後店舗での販売も開始。すると開発者も驚くほどの売れ行きを見せ、生産の拡大に追われるほどの人気を集めた。しかし2009年以降、競合他社が同タイプの商品を低価格で販売したことにより売れ行きが落ち込み始めると、ユーザーからのクレームをもとに品質改善をした商品をリニューアル販売。するとある一般人ブロガーが「人をダメにするソファ」として紹介したことで、再び人気に火がついた。その人気は日本を越え、中国やシンガポールなど海外でも好調な売れ行きを見せた。現在「モノづくりコミュニティ」は終了しているが、IDEA PARKというウェブサイトでユーザーと対話しながら商品開発をするという仕組みは継続されている(※4)。

無印良品の事例から分かることは、初めから完璧を目指す必要がなくなった、ということである。いくつか案を出してみて、顧客の声を聞いて改良し、小さく売り出してみて、また利用した人の声をもとに改良を重ねる。こうしたトライ&エラーを顧客と共に行っていくことで、より価値のあるモノづくりができるだけでなく、顧客にとっての体験価値も増幅させることができるのである。ポイントは、顧客に「何が欲しいか?」と答えを求めているのではなく、自分たちで生み出したアイディアを形にして「これをどう思う?」と意見を求めている点である。そして一度出した商品をそのままにするのではなく、顧客の声を聞きながら継続的にアップデートし続けていることである。

体験価値をどのように設計するかはブランドの掲げる「テーマ」によっても異なるものであり、ここでは一例を紹介したに過ぎない。次章では、自社ブランドに合った体験価値を設計するために必要な視点についてご紹介すると共に、顧客がブランドの発信者となり、共にブランドを育てていく存在になってもらえるよう、どのような仕掛けを用意する必要があるのかについて触れていきたいと思う。

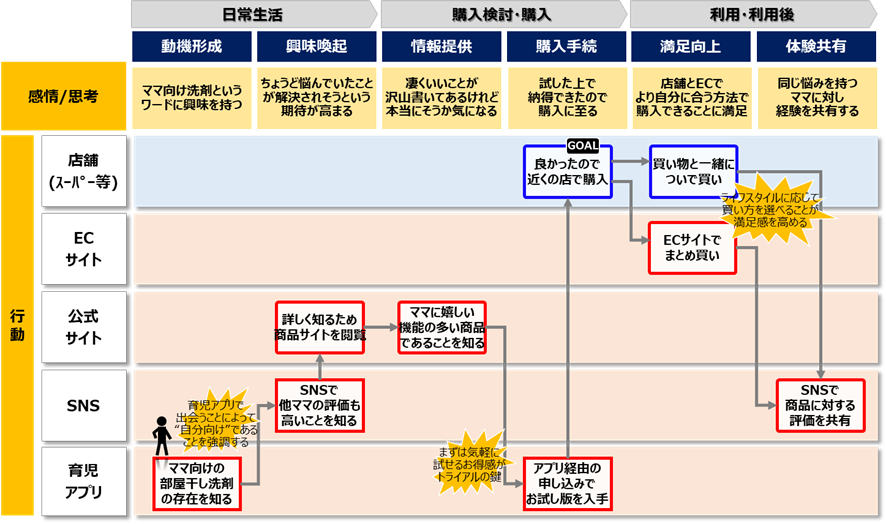

3. ブランド提供価値を起点にユーザー体験を設計し、施策を打つ(ブランド・アクティベーション)

洗濯用洗剤のブランドを新しくしようかと悩んでいる32歳の女性がいる。最近は部屋干しをすることが多く、生乾きの臭いが気になってきたからだ。インターネットで「部屋干し 洗剤 おすすめ」と検索してみる。いくつか候補が出てくるが、どれもピンとこない。スーパーでは、ゆっくり商品を選ぶこともできないので、結局最初に目についた“部屋干し用”と書かれた洗剤に手を伸ばし、カゴに入れる。その後、買ってみた新しい洗剤を利用してみたが、効果があるのかないのかよく分からない。次回どの洗濯用洗剤を買うかは、まだ決めていない。

もしも、あなたが部屋干しに特化した洗濯用洗剤のブランドマネジャーだったら、この女性の話をどう見るだろうか。インターネットで検索した際に、必ず“部屋干し用”で上位に出てくるようSEO対策をするだろうか。スーパーで目につきやすい棚に商品が配置されるように工夫するだろうか。より明確に商品価値が伝えられるよう、部屋干しを訴求するPOPを加えるかもしれない。しかし、これらの戦略はすべての競合が取り組んでいることであり、その競争を勝ち抜くことは容易なことではない。仮にその過酷な競争をなんとか制し、この女性の買い物カゴの中にうまく潜り込めたとしても、次回また選んでもらえるかどうかは分からない。

第2章でもお伝えした通り、ブランディングの主目的は顧客と深い関係を構築することである。たまたま手に取ってもらうだけでなく、「私にはこのブランドしかない」と強い愛着を持ってもらい、繰り返し選んでもらうためには、購買効率を向上させるたけでなく、体験価値を増幅させなければならない。本章では、ブランド提供価値を起点に、いかにしてユーザー体験を設計し、施策を打つかについて解説していきたい。

顧客を“人”として見てみる

ブランディングの起点は、顧客である。顧客がブランドに価値を感じるからこそ収益が安定し、収益が得られるからこそ投資家を惹きつけることができ、資金があるからこそ商品やサービスを改善・強化することができ、新たな顧客を集めることができる。顧客を正しく捉えることができるかどうかが、ブランディングの成功を左右すると言っても過言ではない。

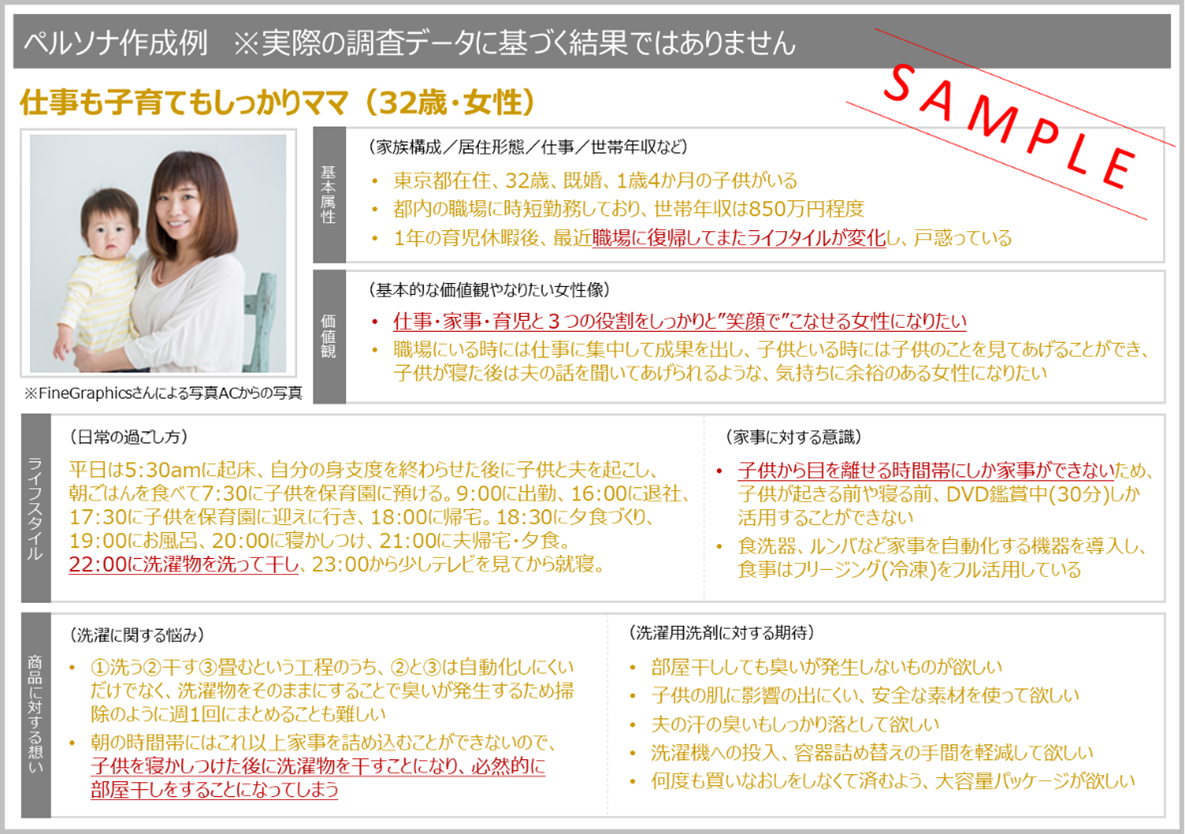

顧客の捉え方は無数に存在し、目的によって適している考え方は異なる。本校冒頭では、ブランド提供価値を規定する際に検討される、ブランドターゲットについてご紹介した。ブランドターゲットは、ブランドの世界観を体現する理想的な顧客像であり、実在する人物である必要がない。ブランドが提唱する未来や、提供する価値に共感するのは、どのような価値観を持った人であるのかを中心に記述することが重要となる。一方で、ユーザー体験を設計するにあたっては、ブランドが提供する商品やサービスを実際に購買する層について検討することが求められる。それは性年代や家族構成などの属性情報はもちろん、その人のライフスタイルや趣味趣向、行動様式など生活全般について幅広く検討し、まるで目の前にその人がいるかのように、具体的な一人の人物を描き出すことが重要となる。このように、顧客をただ購買するだけの消費者としてではなく、一人の具体的な“人”として描き出したものを、ペルソナと呼ぶ。

冒頭に挙げた洗濯用洗剤について悩んでいた女性の例に立ち返りたい。この女性は最近部屋干しすることが多くなってきていたことから洗濯用洗剤の買い替えを検討していたが、そもそも、なぜ部屋干しが多くなっているのだろうか?小さな子供がいて目が離せないため昼間に外に干しに行くのが難しいのかもしれないし、子供はいないが毎日仕事で帰りが遅いため夜に干しているのかもしれない。もしくは大の虫嫌いで、服に虫がつく可能性があることが許せないのかもしれない。それぞれのニーズ発生の背景には、全く別の人物像が見えてこないだろうか。

一例として、小さな子供のいる32歳・女性のペルソナを作成した。働くママである彼女は、平日は常に時間に追われながら過ごしており、特に出勤前の朝と帰宅後の夕方が最も忙しい。その結果、子供が寝た後の夜にしか洗濯物を干すことができず、必然的に部屋干しにならざるを得ない。仕事・家事・育児と3つの役割をしっかりと果たしたいと考えている彼女にとって、洗濯がうまくいかないことは深刻な悩みとなっており、臭いがあるままの衣類を自分や家族が着用したり、何度も洗いなおしたりすることは、日常の中でストレスの原因になっている可能性が高い。また洗濯用洗剤に対する期待を見てみると、部屋干しの臭いが発生しないことだけでなく、子供の肌への影響や、夫の汗の臭いを取り除きたいなど、実に多くのニーズが複合的に存在していることが分かる。

このように、洗濯用洗剤の購入に関わる情報だけでなく、彼女の生活全般に目を向けることで、必ずしも“部屋干し”というワードだけが彼女へのアプローチ方法ではないことが読み取れる。またインターネットの検索エンジン、スーパーマーケットの棚以外でも彼女と接触できる媒体があることにも気づくかもしれない。

もちろん、部屋干しに特化した洗濯用洗剤を買いたいと思っている顧客は彼女だけでない。そのためペルソナは1つだけではなく、複数設定されることが望ましい。ペルソナごとに洗濯を取り巻く生活環境は異なり、洗濯用洗剤に期待する役割も異なるため、それぞれに対するアプローチももちろん違ったものでなければならない。そのため、ブランドの主要ターゲットとして仮に3つのペルソナを設定したとするならば、それぞれに対して3つの異なる体験価値を設計する必要がある。

では、いかにしてペルソナ毎の体験価値を設計していけば良いのか。次項で解説していきたい。

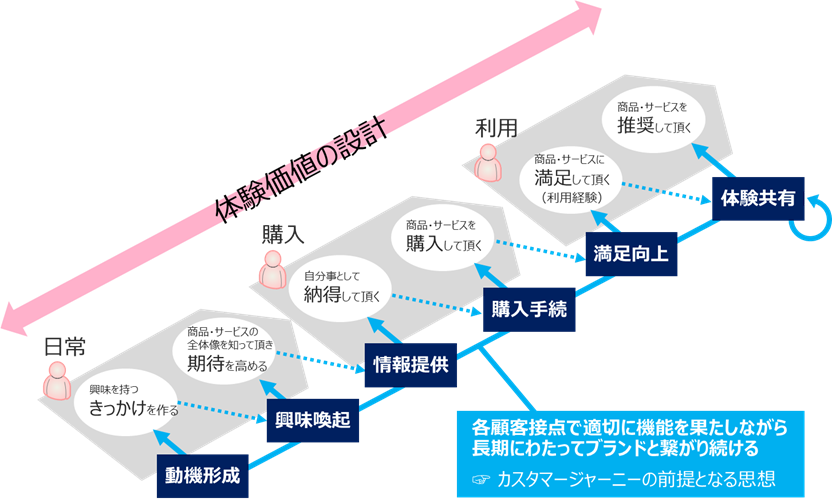

顧客の体験価値を設計する

ブランドの体験価値は、何の変哲もない日常生活の中から始まる。いつも通りの毎日を過ごしながら、ふとした瞬間にそのブランドに興味を持つ瞬間が訪れる(動機形成)。何らかの広告を見たのかもしれないし、SNSで誰かの投稿が目に留まったのかもしれない。そして少しでも気になれば、その商品やサービスについてもっと知りたいと思い、調べたり周りに聞いたりするかもしれない。商品やサービスの詳しい情報を得て、ますます自分に合っているのではないかと期待が高まれば(興味喚起)、実際の店舗やECサイトに移動する。そしてその場で商品やサービスの内容を改めて確認し、場合によってはサンプリングなどのお試しを経由し、納得した上で購入に至る(情報提供・購入手続)。購入後、商品を実際に利用することで品質や効果を実感し(満足向上)、ますますファンになってくれたならば、自身の体験を家族や友人に共有して商品やサービスの利用者拡大に貢献してくれることも期待できる(体験共有)。

体験価値を設計するとは、この工程すべてについて戦略を持ち、どのタイミングでどの顧客接点を通じてどのような情報を得てもらいたいのかという明確な意図を持って、各施策を打ち出すことである。そうすることで、顧客にとっては日常生活の中から始まる自然な流れの中で、少しずつブランドとの関係を深めていくことができる。ただ偶然スーパーで目についた商品が買い物カゴの中に紛れ込むという危うい繋がりではなく、顧客の生活になくてはならない商品として確固たる地位を築いていくためには、この日常生活から商品利用に至るまでの一連の流れを可視化する必要がある。そのために活用できるフレームワークが、カスタマージャーニーである。

カスタマージャーニーとは、各ペルソナがどのような道のりを辿ってブランドのファンになっていくのかを時系列で整理したものであり、日常から利用に至るまでの各段階において期待される顧客の行動・感情・思考の動きについて記載される。どのようにして興味を持ってもらうきっかけを作るのか?どの顧客接点からアプローチをするのが最も効果的なのか?顧客にどう考え、どう感じてもらい、次にどう行動してもらいたいのか?段階ごとに、このような問いに応えていくことで少しずつ顧客をブランドの世界へと惹きつけていくためのストーリーを描き出すことができる。

カスタマージャーニーに含まれるべき項目に決まりはなく、商材によって最も効果的なフレームワークの形は異なる。そこで、先ほどお見せした部屋干し用の洗剤を探している32歳・女性のペルソナに基づいてカスタマージャーニーを作ってみたので参考にして頂きたい。

カスタマージャーニーを作る上で極めて重要となるポイントが、顧客接点の洗い出しである。該当するペルソナが普段どのような経路で情報を得ているのか、興味のある商品やサービスについてどこでどのように調べるのかを正確に把握できるかどうかで、カスタマージャーニーの精度が大きく変わる。洗濯用洗剤であれば、テレビ広告・ネット広告、スーパーマーケットやドラッグストアなどの店舗、またメーカーの公式サイトなどが一般的に考えられる顧客接点だが、例えば忙しいママであれば、家事や育児情報の多くをスマートフォンの育児アプリから得ているという事実もあるかもしれない。また先輩ママの声をSNSから得ているかもしれない。さらには購入場所も店舗ではなく、配送してもらえるECサイトを利用しているかもしれない。このように顧客接点を正確に把握することは、より顧客の印象に残る施策を打つために不可欠である。

また顧客の多くは、複数の接点を経由してから利用に至る。そのため、各接点でバラバラなメッセージを発信しないよう、最新の注意を払わなければならない。それぞれの接点における活動を異なる部署が担当している場合(公式サイトはウェブチーム、広告はマーケティング、PRは広報、店舗は営業部隊、等)、ますます一貫したストーリーを実現することが難しくなる。カスタマージャーニーが机上の空論にならないよう、全ての部署がカスタマージャーニーを十分に理解し、その実現に向けて連携することが不可欠だ。その為には、ペルソナやカスタマージャーニーを完全に作りきってしまってから各部署に展開するよりも、ペルソナやカスタマージャーニーを作成するプロセス自体に関連部署を巻き込み、それぞれのインプットを得てから完成させた方が、全員の納得や理解が得られやすい。シンプルに見えるカスタマージャーニーでも、その裏側には複雑な社内調整が求められる場合が多い為、どのような部署の協力が必要となりそうなのかを見越した上で、ペルソナやカスタマージャーニーを設計することをお勧めする。

アクティベーションという言葉は、眠っていたものを活性化させ、動かしていくという意味を持つ。「ブランド・アクティベーション」は、まさにブランド価値規定を起点に、顧客の気持ちや行動を「動かす」ことに他ならない。その為には、まず顧客のことをもっと深く知る必要がある。その人は朝起きてから寝るまで、どのような一日を過ごしているのだろうか。どのような価値観に基づいて、日々の小さな意思決定を下しているのだろうか。相手を深く知ることは、普段の人間関係でも極めて難しい。分からないからこそ、すれ違いや勘違いが発生し、良かれと思ってしたことが裏目に出たり、伝えたいことが間違って伝わったりする。1対1の人間関係でもなかなか上手くいかないことを、企業という組織と顧客という集団で実現しようとすることが、いかに難易度が高いことなのか、想像に難くない。

デジタルの時代において、顧客の購買行動に関しては莫大なデータを得られるようになった。しかしそれだけでは、その人物そのものを理解したことにはならない。その人が何故そのような行動を取るに至ったのか、行動の裏にある動機については未だに隠されたままである。しかしだからこそ、他社には見えていない機会を掘り起こす可能性を秘めている。顧客を消費者としてではなく、それぞれの価値観に基づいた日常を生きる“人”として見ることで、その人の感情を動かし、行動を動かし、ブランドとの関係を深めていくための体験の物語を描き出すことができるだろう。

4. ブランド提供価値を起点に自社(事業)ブランドをマネジメントする(ブランド・マネジメント)

強いブランドは1年や2年で確立できるものではなく、長い時間をかけて育てていくものである。

1856年にパリ北西で小さなアトリエを築いたルイ・ヴィトンは、厳重な錠前システムを採用した「旅行用トランク」がきっかけとなり、人気に火がついた。それから160年の時を経て、世界を代表するラグジュアリーブランドとなった今も、ルイ・ヴィトンはブランドの原点である「Journey(=旅)」を大切に守り続けている。人生の旅に寄り添うブランドとしてのアイデンティティを、伝統を活かし、長い時間をかけて築き上げてきたのである(※5)。

コカ・コーラもまた、長い年月をかけて世界中の人々の頭の中に強烈なイメージを残すことに成功したブランドの一つである。1915年に開発されたコンツアーボトル(コカ・コーラと言えば誰もが思い浮かぶ曲線構造のガラスボトル)は、約80年間に渡りファンに愛され続け、1993年以降にペットボトルが主流となってからもその形状は守られた。今ではコカ・コーラブランドを象徴するシンボルとなり、暗いところで触っても、砕け散った破片を見ても、それがコカ・コーラのボトルであることが分かると言われているほど、我々の頭の中に深く刻み込まれている(※6)。

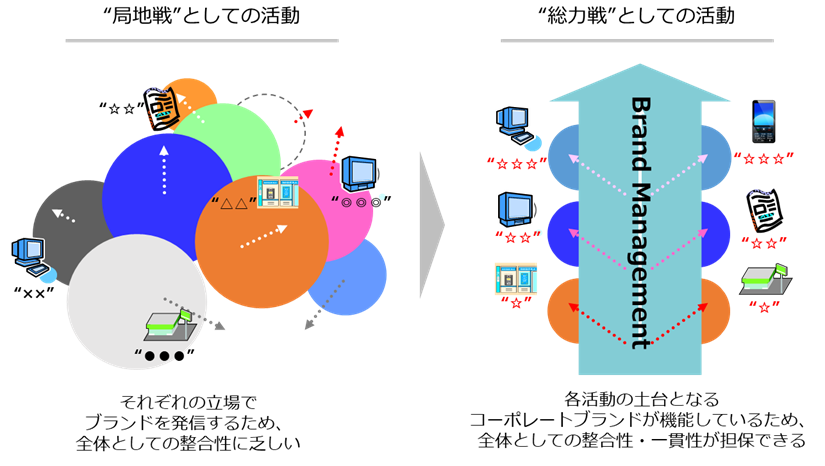

最終章のテーマである「ブランド・マネジメント」は、まさにこうした長期的な視点でブランドを育成し続けていくために行われるものであり、ブランディングを机上の空論にしてしまわないためには不可欠な活動である。ここまでご紹介してきたような視点から強固なブランド戦略を規定したとしても、日々の業務活動を行う各部門の担当者がそれぞれの都合で“局地戦”的なブランディングを実施してしまっては、効率的にブランド価値を蓄積することができない。ブランド・マネジメントが目指すものは、組織全体が足並みを揃え、“総力戦”として長期的なブランド育成ができる仕組みや体制を整えることである。

ブランド・マネジメントで検討されなければならない要素は企業ごとに異なるものの、ここでは多くの企業に共通して求められる代表的な3つの検討項目について、概要および近年の傾向についてご紹介したい。

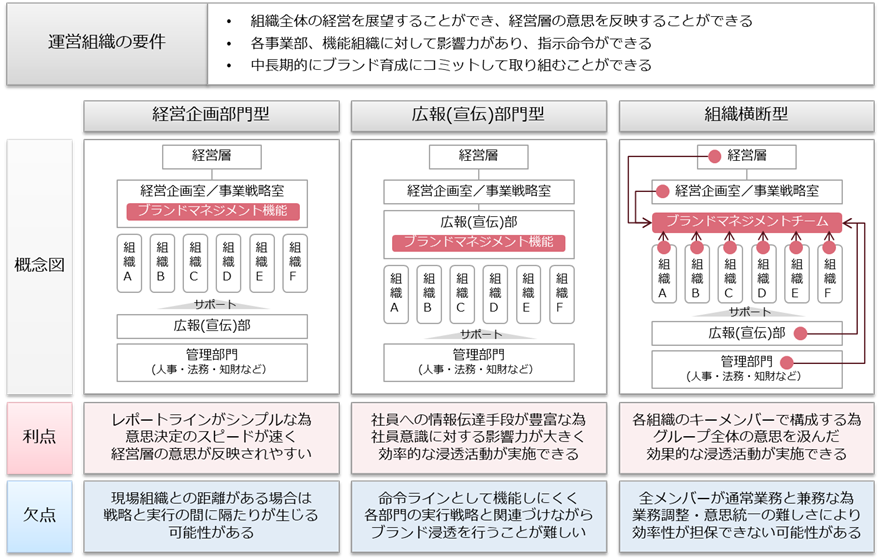

1) ブランド・マネジメント組織の設計

企業が足並みを揃えてブランディングに取り組んでいくためには、活動全体を取り仕切るブランド・マネジメント組織の存在が不可欠である。その組織がブランディングの旗振り役としての機能を果たすためには、トップマネジメントと密に連携でき、企業全体に対して影響力を持てるものでならない。立ち上げ当初は、経営幹部層が組織長を兼任するなどして、ブランディングが経営層にとってプライオリティが高いものであることを示すことも有用であると言える。

新しく設置されるブランド・マネジメント組織が満たすべき要件は以下の通り:

組織全体の経営を展望することができ、経営層の意思を反映することができる

各事業部、機能組織に対して影響力があり、指示命令ができる

中長期的にブランド育成にコミットして取り組むことができる

既存の組織から独立した全く新しい部門をゼロから立ち上げることも可能ではあるものの、ブランド・マネジメントに特化した人材を割くことができない、新しい部門の立ち上げには工数がかかるなど、現実には困難であるケースがほとんどである。そのため、ブランド・マネジメント機能を既存の組織の一つに内包させる、もしくはそこから派生させることで、スムーズな立ち上げを実現させている企業が多い。

どのような既存組織にブランド・マネジメント機能を持たせることができるのか、その利点と欠点はどのようなところにあるのかについて、以下の表にまとめたのでご覧頂きたい。

<経営企画部門型>

トップマネジメントとの連携や組織全体に対する影響力という観点から考えると、経営企画部門にブランド・マネジメント機能を持たせることの利点は大きい。トップへのレポートラインが、ブランド・マネジメント部門長→担当取締役→社長と極めてシンプルであるため、進捗報告や意思決定のスピードが格段に速くなるだけでなく、トップの意思がしっかりと反映されやすい。またトップが深く関与することにより、ブランディングに対する経営側の本気度も社内外に伝わりやすい。

<広報(宣伝)部門型>

広報(宣伝)機能を持つ部門がブランド・マネジメント機能を担う利点は、社内外への情報伝達について十分な資源やノウハウがあるため、顧客や社員などに対するブランド浸透活動が効果的に実施できることである。また社内外に向けて発信される各種制作物が同じブランドの世界観の元で制作されていることを監督する能力も高い。一方で、経営企画部門型と比べて企業全体に対する影響力が弱いため、命令ラインとして機能させにくいことが欠点として挙げられる。

<組織横断型>

各部門からキーメンバーを代表として抽出し、クロスファンクショナルなプロジェクトという形でブランド・マネジメント機能を担ってもらうという方法もある。全く新しい部門として立ち上げるよりもスムーズに発足することができ、各部門に代表者がいることから全社を動かす力が高い。また全社でブランディングに取り組んでいく姿勢を分かりやすく社内外に示すことができるのも利点だ。ただし、全てのメンバーが通常業務と兼務するため、業務調整や意思統一が難しくなり、効率的なブランド・マネジメントが行えなくなってしまうリスクがあり、注意が必要となる。

近年、ブランド・マネジメント組織の役割や振る舞い方が変化しつつある。従来はブランド・マネジメント組織としての任を受けた部門が、企業全体のブランディングを統治し、引っ張っていく役割を担う、いわゆるガバナンス型の組織運営が求められていた。各部門の活動を厳しくチェックし、細かな軌道修正を促すことで、全社共通のブランディングの実現を目指していたのである。一方、最近ではより自走型の組織運営を取り入れる企業が増えてきている。これまでのようにブランド・マネジメント組織が全体のルールを決めて徹底するのではなく、必要最低限のルールだけを決め、各部門の意見を吸い上げながら適宜ルールそのものを調整していこうという考え方である。そうすることにより、全体における一貫性の維持と各部門への最適化の両方のバランスを取りながら、持続可能なブランディングを実施していくことを目指しているのである。このような自走型のブランド・マネジメントについては、ブランドガイドラインの箇所においても、もう少し補足できればと思う。

2) ブランドガイドラインの規定

ブランドを伝えるものは、ロゴマークやタグラインだけではない。むしろ、五感を使って自然に感じ取ってしまう要素の方が、時に強力なイメージを顧客の頭の中に刻み込む。白いリボンが結ばれたスカイブルーのボックスを見ればそれがティファニーのものだと分かるように、そのブランドが好む色使い、商品デザイン、空間デザイン、香り、触感、音に至るまで気を配り、どこでブランドに接触したとしても、一貫した体験ができるように設計しなければならない。しかしこれは言葉で言うほど簡単なことでない。組織が大きければ大きいほど、各部門が局所的な行動を取ってしまい、ブランドの世界観は共通性を失ってしまいがちである。

ブランドガイドラインとは、ブランドの世界観を形作る言語的・視覚的表現について明確に規定したものであり、何らかの制作物を作る際には必ず参照すべき、ブランドデザインのルールブックのようなものである。そこには、ロゴマークやタグラインを使用する際の色・背景色・大きさ・余白に関する細かな規定や、ブランドのパーソナリティ、ブランドと合致する画像の選び方、ブランドを表現する色合いやタイプフェイス(文字フォント)などのデザイン要素に加え、代表的な制作物(名刺、封筒、レターヘッド、パワーポイントのテンプレート、オフィスデザインなど)のデザインが記載される。

従来、ブランドガイドラインは図鑑のような重厚な装丁をされることが多く、それ故に一度製本されたブランドガイドラインを後から頻繁に修正することは難しかった。また重厚であるが故に何冊も作成することは難しく、持ち運ぶにも一苦労であったことから、実際に中身を見ることができたのは限られた人員のみであった。しかしブランド・マネジメントがより自走型の運営へとシフトする中で、ブランドガイドラインもクローズドからオープンへと変わりつつある。現在は、ブランドガイドラインを製本するのではなく、データのままクラウドに保管することで、より多くの社員がアクセスできるようにしている企業が増えてきている。また内容についても、ブランドデザインの教科書のようなスタイルから、各部門のベストプラクティスの共有という形式に変わりつつある。これまでのように、ブランドガイドラインを不動のバイブルのように扱うのではなく、ブランディングを展開していく過程で各部門と一緒に少しずつ例示を増やしていくことで、共に育てていく形へと変化してきているのである。

3) ブランドKPIに基づくPDCA管理

ブランドを長期的に育成していくためには、ブランド戦略を管理・運用可能なブランドKPIに落とし込むことが必要となる。そうすることによってブランドの育成状況を定期的に評価することが可能となり、必要に応じて適宜ブランド戦略を調整していくことで効果を最大することができる。ブランドKPIを明確化しないままにブランド育成を進めようとすることは、地図を持たずに航海に出るようなものであり、本当に目標に近づいていっているのかが分からないだけでなく、最悪の場合、そもそも何のためにブランディングを実施しているのかを見失ってしまうことにもなりかねない。

ブランドKPIをどのようなものにするかについては、ブランド毎に異なる。そこで、ここでは最も一般的なブランド指標についてご紹介したい。

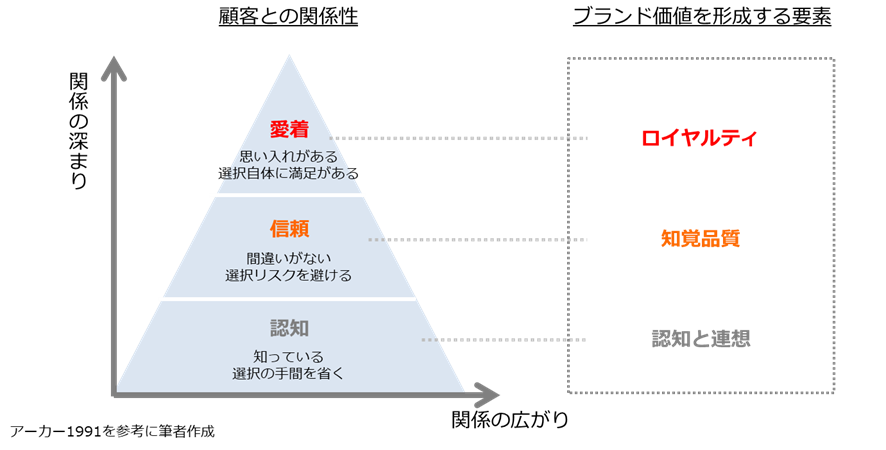

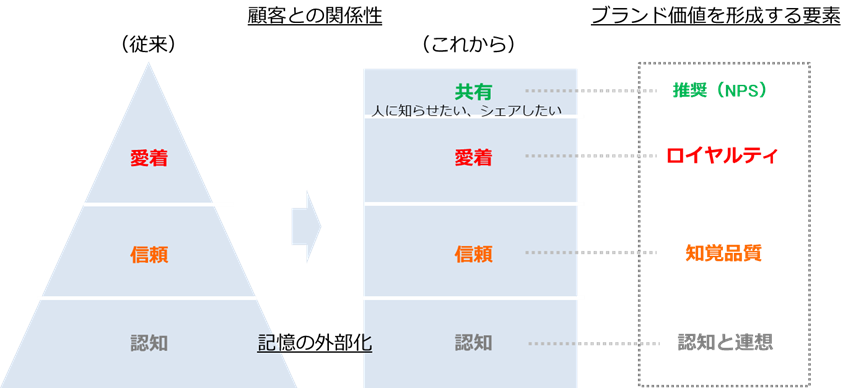

これまでにも触れてきた通り、ブランディングの主目的は顧客との関係構築である。そのため、ブランドKPIではどの程度顧客との関係が深まっているのかを測ることが多い。上記の図では、上に向く矢印が関係の深まりを、横に向く矢印が関係の広がりを表している。ブランドを知っているだけの人に比べブランドの熱狂的なファンは少なくなるように、関係の深まりが高いほど関係の広がりは小さくなるため、ピラミッド型の構造となっている。

顧客との関係を深める第一段階は、認知である。「知っている」ということは、そもそも他社のブランドと識別してもらえるということであり、ブランドイメージを築いていくための土台となるため極めて重要だ。また顧客にとっても、既に知っているブランドのものがあれば、改めて情報収集をせずとも意思決定ができるというメリットがある。

さらにブランド体験を重ねることによってそのブランドが期待を裏切らないことが分かってくると、顧客にとってそれは信頼できるブランドとなる。企業にとってはブランド名を記載すること自体が品質保証の役割を果たしてくれるというメリットがあり、顧客にとってはモノやサービスを選ぶ上で誤った選択をしてしまうリスクを回避できるというメリットがある。

さらに顧客との関係性が深まっていくと、顧客の中でそのブランドに対する愛着が生まれる。彼らはいわゆるブランドのファンとなり、そのブランドを選択したり利用したりすることそのものに満足を覚えるようになる。そのブランドを所持することは、そのブランドが象徴しているものに共感することであり、自分のアイデンティティを他者に向けて表現する手段のひとつとなる。

さらに近年、愛着の上位概念として、共有という段階を取り入れる考え方が主流になりつつある。ただそのブランドを選択したり利用したりするだけではなく、そのブランドのことを周りに知らせたい・共有したいという気持ちが芽生える段階である。そのブランドを推奨したいと感じている顧客が何割くらい存在するのかを数値化したものを、NPS(Net Promoter Score)と言い、重要なブランドKPIの一つとして定点的にトラッキングする企業が増えてきている。従来の認知・信頼・愛着という指標は全て個人との絆のみを測るものであったのに対し、NPSはブランドを起点とした価値の広がりを測るものであり、ブランドというものの捉え方が、企業と顧客の1対1の構造から、ブランド提供価値を中心としたネットワークの広がりへと大きく変わりつつあることを表している。

おわりに

これまで様々なブランディング領域についてご紹介してきた。自社ブランドが顧客に提供する価値が何であるのかを明確化する「0. ブランド提供価値規定」、自社ブランドのことを顧客や社員にしっかりと伝え理解を深めてもらうための「1. ブランド・コミュニケーション」、デジタルマーケティング時代における機械的な購買促進から脱却して“人”としての顧客と深い関係を構築することを目指す「2. ブランド・マーケティング」と「3. ブランド・アクティベーション」、そして長期に渡り一貫した戦略に基づいてブランドを育てていくための「4. ブランド・マネジメント」。いずれも奥が深く、取り組みがいのあるテーマばかりである。

本稿冒頭にて、ブランディングとは言わば企業にとっての壮大な「自分探し」のようなものであるとお伝えした。自社は結局のところ誰のために存在するのか。その誰かは自社に何を期待しているのか、どのようにしてその期待に応えることができるのか。それは本当に自社にしかできないことなのか。これらはどれも、一番大切にしたい顧客と、出来るだけ深い関係を構築するために不可欠な問いである。しかし、その答えを導き出すことは容易なことではない。組織とは規模に関わらず複雑なものであり、関わるステークホルダーも多く、全員が納得する答えを見つけようとすれば、絶対善的なよくある着地点に辿り着いてしまう。しかしだからこそ、自社にしか実現できないキラリとした「自分像」を見つけることができたならば、それだけで顧客に対して強烈なメッセージを発信することができ、そのメッセージに含まれる独特な価値観に共鳴した顧客がブランドの協力者となり、彼らと手を組んでブランドを育てていくことによって、強固で揺るぎないブランドを築き上げることができるだろう。

※1:「スターバックス成功物語」ハワード・シュルツ他 日経BP社(1998)

※2:本レポート作成者である博報堂コンサルティングが、ブランドの公開情報から独自に予測・分析しています。(参考元:ロクシタン公式サイト(https://jp.loccitane.com/)、2019-6-18)

※3:The key to Apple's success? Keeping it simple - from the man who put the 'i' in iPhone

2016.10.28 WIRED (https://www.wired.co.uk/article/simplicity-apple-dna)

※4:くらしの良品研究所(https://www.muji.net/lab/)

無印良品『体にフィットするソファ』ヒットの理由 2015.04.15 @DIME(https://dime.jp/genre/622392/)

※5:ルイ・ヴィトンの伝統<https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/la-maison/a-legendary-history#>参照2019-6-18

※6:11の出来事でたどる、コカ・コーラのボトルの歴史<https://www.cocacola.co.jp/history_/11facts>参照2019-6-18