ブランドとは何か?

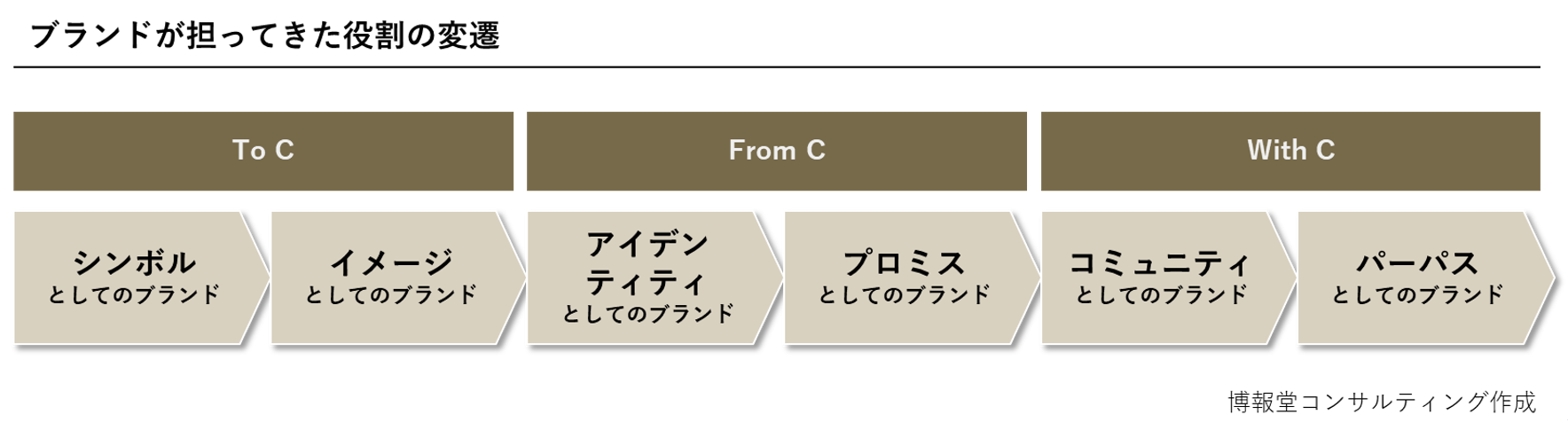

ブランドとは何かと改めて問われると、説明が難しいと感じたことはないでしょうか。その背景には、ブランドの役割が時代と共に変化してきたことの影響があります。本稿では、現代における「ブランドとは何か」という問いに答えつつ、ブランドが担ってきた役割の変遷を辿る事で、ブランドがどのように進化してきたのかについて理解を深めます。

目次

① 現代におけるブランドとは何か

② ブランドが担ってきた役割の変遷

③ さいごに

1.現代におけるブランドとは何か

企業経営におけるブランドの役割は、時代と共に大きく進化してきました。「ブランドはイメージである」「ブランドは無形資産である」「ブランドは約束である」など、どこかで見聞きしたことのあるブランドの説明は、全て過去にブランドが担った役割の名残として今も語られているものばかりです。(ブランドの役割の変遷については、後半部分で改めて詳しく解説します。)

それでは、現代におけるブランドとは、何なのでしょうか。

ブランドは、「経営そのもの」である

ブランドは、もはや広告やプロモーションだけで形成できるものではなくなりました。SNSの普及に伴い、生活者は自らのブランド体験を簡単に共有できるようになり、商品やサービスの良し悪しは「調べれば分かる」時代となりました。メディアを通じて自社の提供価値を声高に表明したところで、企業活動の実体が伴っていなければ、すぐに見破られてしまいます。そのため、単なるイメージとしてではなく、実質的にブランドを実現していくことが求められるようになりました。

現代におけるブランドは、まずブランドが目指す姿を明確化し、その未来像と現状のギャップを企業活動全体で埋めていくことで形成されます。それは当然、広報・マーケティング部門だけでなく、部門横断で取り組まなければならない課題です。実体としてブランドを実現するためには、ただブランドを掲げて浸透させるのではなく、ブランドを起点とした企業変革が求められます。だからこそ、現代のブランドは「経営そのもの」であると言えるのです。

ブランドは、「求心力」である

事業環境の変化が激しい現代において、企業の目指す姿を「点」として定めることはできません。ビジョンは、あくまでも「目指すべき方向性」や「未来への羅針盤」であり、その時々の環境変化に注視しながら、柔軟に調整していくことが求められます。

また、ブランドは企業が単独で作り出せるものではなくなりました。企業はあくまでもブランドの軸だけをつくり、様々なステークホルダーの協力を得て成長させていきます。そのため、企業がはじめに掲げるブランドは半製品であり、残りは仲間と共に完成を目指していくものなのです。

だからこそ、現代のブランドは、顧客、従業員、取引先、株主、そして社会全体を引き付け、目指す姿に向けて引っ張っていく「求心力」としての役割が求められています。分からないながらも一旦の方向性を指し示し、力強く導いていくリーダーのように、ブランドは、周囲の期待を高め、同じ志を持った仲間を集める上で、大きな力を発揮するでしょう。

2.ブランドが担ってきた役割の変遷

それでは、どのようにして現代のブランドに辿り着いたのでしょうか。その経緯について理解を深めるため、過去に遡り、ブランドが企業経営においてどのような役割を担ってきたのかを振り返ります。

シンボルとしてのブランド

「ブランド(brand)」の語源が何であるかについては諸説ありますが、古代より行われていた放牧している牛のわき腹に「焼き印を押す(burned)」行為に由来しているとも言われています。勝手に草地を歩き回っている自分の家畜が他人の家畜と間違えられないよう印をつける行為、すなわち、ブランドの原点は「識別種」であったと言えるでしょう。

20世紀初頭、言語学者ソシュールは、本来は意味を持たないはずの記号に対し、社会的な取り決めによって恣意的に意味を持たせることを、「シニフィアン(=記号)」「シニフィエ(=意味)」と定義づけました。先ほどの焼き印の例であれば、シニフィアンが焼き印、シニフィエが所有の証となります。

「本来意味のない記号に恣意的に意味を持たせる」という言語学を発端とした考え方は、第二次世界大戦後に加速した大量生産時代において、新たな意味を持つようになりました。ロゴマーク、キャッチコピー、パッケージといったデザインやシンボルに対し、企業は「品質保証」や「安心」などといった意味性を意図的に結びつけることで、自社製品を差別化するようになったのです。

イメージとしてのブランド

1980年代頃、日本は高度経済成長期を迎え、後半にはバブル景気に突入しました。生活者の購買力が急激に上昇し、家庭での家電・車・ファッションなどへの支出が増加。その頃になると、生活者はただ「良いもの」を買うだけでなく、自分の生活やステータスに価値を付与してくれる商品を買いたいと思うようになりました。

こうした意識の変化に合わせ、大手企業は独自のブランドイメージを全国に浸透させるべく、マスメディアを駆使した大規模なブランディング活動に投資するようになりました。「自由」「革新」「楽しさ」など、単なる品質保証を超えた価値を発信することで、工業化により均質化された商品群の中で差別化を図ろうとしたのです。社名変更、ロゴマーク、コーポレートカラーなど、投影したいイメージに沿った「CI(コーポレート・アイデンティティ)」を規定し、主に視覚的要素を全社で統一化する、いわゆる「CIブーム」が巻き起こったのもこの頃です。ブランドは、生活者の頭の中に、その企業に対する好意的なイメージを形成する役割を担っていたと言えるでしょう。

アイデンティティとしてのブランド

1990年代にはバブルが崩壊し、「モノを作れば売れる」という時代が終わりを迎えます。企業はそれまで以上に自社の競争優位性はどこにあるのかを明確化することが求められ、自分たちは何者なのか、何のために存在しているのかを明らかにするため、企業理念、ミッション、ビジョンなどを策定し、スローガンとして打ち出す動きが活発化しました。ブランドは、低成長時代において、企業が自らのアイデンティティを確立させ、今後の方向性を指し示す役割を果たしたのです。

この頃になると、ブランディングは社外だけでなく、社内に対しても効果を発揮することが分かってきました。不況によってリストラや組織改革が相次ぐ中、企業理念や行動指針を社内に浸透させることで、「自分たちの企業はこんな価値を生み出している」という誇りを醸成し、モチベーションとロイヤリティを高める手段としてブランドが活用されるようになりました。

1991年にD.アーカー氏による「ブランド・エクイティ戦略」という書籍が出版されると、「ブランドは無形資産」という考え方が広がります。ブランドは単なるイメージではなく、長期的な競争優位を生み出す経営資源として投資・管理すべき対象となり、マーケティング部門だけでなく、経営企画や財務もブランドに関わる動きが活発化しました。

プロミスとしてのブランド

2000年代以降、顧客との関係性に関する捉え方に変化が見られるようになります。それまでのブランドコミュニケーションは、企業が一方的になりたいイメージを発信し、顧客はその情報を認知して購買選択に活かすことが前提とされていました。しかし、P.コトラー氏の「マーケティング・マネジメント」やK.L.ケラー氏の「戦略的ブランド・マネジメント」などの影響を受け、「ブランドは企業と顧客の間の“価値の交換”である」と考えられるようになります。

企業は自社ならではのブランド価値の提供を顧客に対して約束し、一貫してその価値を提供し続けることで約束を果たす。顧客はその企業が約束を果たしてくれることを期待し、その期待に一貫して応えてくれたならば、そのブランドに対して長期的な信頼・共感・愛着を持つことで企業に価値をもたらす。「ブランドは約束である」という捉え方は、この価値交換の考え方に由来していると言えるでしょう。

企業が一貫してブランドの約束を果たすためには、コミュニケーション活動だけでなく、顧客がはじめてブランドを知り、検討・購入し、実際に使用するまでのあらゆる体験の場において約束した価値を実感してもらうことが重要となりました。そのため、ブランディングは一方的なコミュニケーションから「一貫したブランド体験の設計」へと進化します。ブランド体験の設計に取り組むにあたり、ブランディングはますます広報・マーケティング部門だけでなく、各部門を横断して取り組むべきものとしての認識が広がります。さらには伊藤邦雄氏の「コーポレートブランド経営」という書籍が注目を浴びたことで、ブランドを経営戦略の一部として捉える動きも加速していきました。

コミュニティとしてのブランド

2010年代以降、主にSNS(Twitter、Facebook、Instagramなど)の普及に伴い、企業側だけが約束を規定して顧客に届けるのではなく、顧客もブランドを形成するプロセスに積極的に参加できるようになりました。レビューや口コミなど一般生活者によるレピュテーション形成、インフルエンサーの投稿が企業広告以上の影響力を持つなど、ブランド価値は“交換”から“共創”する時代へと進化しました。

企業はブランドを“語る”だけでなく、顧客の語るブランド体験を“聴く”存在となり、顧客からの意見を商品開発に活かす事例や、一般生活者が制作・投稿したコンテンツ(UGC=User Generated Content)を自社のコミュニケ―ション施策に取り入れる事例も見られるようになりました。また企業は顧客同士がブランドストーリーを語り合う“場”としての機能も果たすようになり、ブランドを企業と顧客が共にブランドを育てていくためのコミュニティとして捉える傾向が高まりました。

パーパスとしてのブランド

2020年以降、SDGsの浸透、ESG投資の拡大、生活者の価値観変化に影響を受け、企業は利益追求だけではなく、社会的な役割を期待されるようになります。世界各国を対象とした信頼度調査「エデルマン・トラストバローメーター(※1)」によると、政府・メディアが信頼を失う中、企業への信頼は相対的に高まり続け、2012年発表の調査では、企業は多くの国において政府よりも信頼されていることが明らかとなり、生活者は世の中の課題解決を企業に求めるようになったと話題になりました。

そこで多くの企業では自社の社会的な存在意義をパーパスとして掲げ、「自分たちはどのような社会の実現を目指しているのか」「そのためにどのような役割を果たすのか」という社会に対する価値提供という観点でブランドを再構築する動きが広がりました。ブランドはビジネスを差別化するための手段から、社会に対して「志」を示すための役割へと進化し、その「志」を軸に社会全体の共感・信頼を得るために活用されるようになったのです。

3.さいごに

放牧された牛に焼き印が押された頃から、ビジネスは常に試行錯誤を繰り返しながら、時代に合ったブランドの在り方を模索し続けてきました。そして現在、ブランドは単なるイメージ形成から、「経営そのもの」を示す存在へと進化しました。不確実な時代だからこそ、ブランドは、ただモノを多く売るための手段ではなく、同じ志を持つ仲間を集め、見えない未来に向かって導いていく「求心力」となるでしょう。

※1:Edelman.com (January 23, 2012). Trust in Government Suffers a Severe Breakdown Across the Globe. https://www.edelman.com/news-awards/trust-government-suffers-severe-breakdown-across-globe